(B 1) Enmannsche Kaisergeschichte

Einleitung

I. Vorbemerkung

Die Breviarien des vierten Jahrhunderts bieten eine Kette von Kaiserbiographien, die inhaltlich immer wieder auffällige Übereinstimmungen zeigen. Dass hier eine gemeinsame Grundquelle vorliegt, hat der Petersburger Bibliothekar Alexander Enmann in einer 1883 publizierten Untersuchung nachweisen können1. Diese Quelle wird daher nach ihrem Entdecker allgemein als „Enmannsche Kaisergeschichte“ (im folgenden EKG) bezeichnet2. Nachdem insbesondere in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts große Bedenken gegen die Rekonstruktionen Enmanns herrschten, dominieren in der gegenwärtigen Diskussion eher die Befürworter von deren Tragfähigkeit3. Allerdings werden auch immer wieder Stimmen laut, die die EKG weiterhin für ein Phantom und für das Produkt purer Phantasie halten4.

S. 4Die Berücksichtigung von zwar verloren gegangenen, aber durch die Gegenüberstellung ähnlicher Zeugnisse rekonstruierbaren Werken ist in Editionsunternehmen durchaus Praxis. Erinnert sei an den von Bidez rekonstruierten homöischen Autor im Anhang VII seiner Philostorgiosausgabe5 oder aber an die Rekonstruktion der Consularia Italica („Ravennater Annalen“) durch Mommsen im ersten Band der Chronica Minora, ferner an Theophilos von Edessa bzw. die östliche Quelle des Theophanes6. Gerade weil das Unternehmen „Kleine und fragmentarische Historiker der Spätantike“ keine herkömmliche Fragmentsammlung ist, sieht der Editionsplan die Aufnahme rekonstruierter Werke in Ausnahmefällen vor7. Ein solches Unterfangen hat allerdings immer nur heuristischen Wert. Wenn die Stücke eines solchen verloren gegangenen Werks zusammengestellt und dokumentiert werden, geht es um Plausibilisierung, Untersuchung und Diskussion, nicht um einen abschließenden Beweis. Das gilt selbst dann, wenn im Rahmen dieser Untersuchung bestimmte Inhalte der EKG wegen Bindefehler der Textzeugen für „sicher“ gehalten werden. Der Kontrast zwischen dieser Rekonstruktion und der Arbeit an namentlich bekannten fragmentarischen Historikern sollte gleichwohl nicht überbetont werden. Auch das Fragment in einer SammlungS. 5 wie derjenigen Jacobys ist immer das Resultat einer komplexen gedanklichen Operation, deren Ausgang Unwägbarkeiten unterworfen bleibt. Eine scharfe Grenze zwischen Fragmenten, die durch Zitate bekannt sind, und Fragmenten, die erst durch quellenkritische Operationen isoliert werden, gibt es nicht8. Dementsprechend mag es erlaubt sein, die hier zusammengestellten Parallelen, die in ihrer Zusammenschau Inhalte der rekonstruierten Quelle erkennen lassen, cum grano salis als „Fragmente“ der EKG zusammenzustellen und mit Nummern zu versehen9. Diese Fixierung soll vor allem für die künftigen Diskussionen um die EKG eine Verständigungsbasis schaffen.

Wenn trotz aller Schwierigkeiten und offenen Fragen, die mit einem solchen Versuch verbunden sein müssen, die Aufnahme einer Ausgabe der EKG-Stücke in das Projekt KFHist gewagt wird, rechtfertigt sich dies vor allem dadurch, dass diese nicht isoliert vorgelegt wird. Vielmehr erscheint sie komplementär zur Edition von Autoren, die aus der EKG geschöpft haben, also von Aurelius Victor, Eutrop und Rufius Festus (KFHist B 2, 3, 4). Der gewissermaßen als Prolegomenon zu diesen Ausgaben gebotene Rekonstruktionsversuch bietet dabei den Vorteil, dass die Verbindungen der genannten Werke zur EKG nicht jedes Mal separat erläutert werden müssen. Die Darlegung der Parallelen erlaubt eine Vorstellung davon zu gewinnen, wo diese Werke eng auf die EKG rekurrieren und wo sie ein selbständiges Profil haben. Letzteres ist vor allem für Aurelius Victor der Fall, der zwar immer wieder der EKG folgt, aber in großem Umfang auch andere Traditionen benutzt hat und auch mit dem Material der EKG sehr selbständig umgeht.

Neben den drei genannten Autoren schöpften auch andere Werke aus der EKG und sind daher in der Rekonstruktion zusätzlich zu berücksichtigen. Die Epitome de Caesaribus, die zwar bisweilen direkt die EKG benutzt, daneben aber Aurelius Victor, Eutrop und viele andere Traditionen kennt, findet sich zwar ebenfalls im Editionsplan der KFHist, ist aber im Modul D des Projektes eingeordnet (KFHist D 3). Weitere Werke, für die die Benutzung der EKG angenommen worden ist und die hinzuzuziehen waren, sind die S. 6Chronik des Hieronymus und die Historia Augusta. Für beide Werke wurden eine Neuedition im Rahmen des Projekts, das nur „kleine“ Historiker in Text und in deutscher Übersetzung für den akademischen Unterricht zugänglich machen soll, nicht vorgenommen. Die in der Zusammenstellung der Textzeugen übernommenen Stücke entstammen den Editionen von Helm und Hohl bzw. den Einzelbänden der Budé-Ausgabe10.

Die gehaltvolle Studie von Enmann ist auch heute gut lesbar und kann als Muster methodischer Umsicht gelten, was Ziele und Möglichkeiten von Quellenuntersuchungen betrifft11. Die Beobachtungen Enmanns bleiben im Großen und Ganzen gültig. Eine Modifikation ist lediglich dahingehend notwendig, dass Enmann wegen der Übereinstimmungen zwischen seiner Kaisergeschichte und der – vorgeblich in diokletianisch-konstantinischer Zeit verfassten – Historia Augusta noch angenommen hatte, dass die Kaisergeschichte mit der Epoche der Tetrarchie abschloss und dass dann eine Fortsetzung dieser Kaisergeschichte die Darstellung bis in die Zeit des Constantius II. fortführte. Durch die mit den Beobachtungen H. Dessaus begründete Spätdatierung der Historia Augusta ist diese Hilfskonstruktion nicht mehr notwendig12. Diese Spätdatierung bedeutet allerdings auch, dass ein Teil der Gemeinsamkeiten zwischen den Breviatoren und der Historia Augusta nicht mehr auf die Kaisergeschichte zurückgeführt werden muss und dass damit der Bestand an eindeutig der Kaisergeschichte zuzuweisenden Passagen schrumpft13.

Für den hier vorgenommenen Versuch der Rekonstruktion der EKG wird folgendes Verfahren gewählt. Statt nebeneinander liegender synoptischerS. 7 Spalten (wie etwa bei der Rekonstruktion der Consularia Italica durch Mommsen) sollen einzelne Abschnitte vorgestellt werden, in denen die Textzeugen nacheinander stets unter den gleichen Buchstaben aufgeführt werden. Zunächst werden Passagen aus Eutrop und den mit ihm nah verwandten Autoren Hieronymus und Festus vorgestellt, dann wird Aurelius Victor hinzugezogen, der als eigenwilliger Stilist seine Vorlage in besonders hohem Maße verändert haben dürfte, anschließend die Epitome de Caesaribus sowie die Historia Augusta und übrige Zeugen. Die Reihenfolge ist damit: a) Eutrop, b) Hieronymus, c) Rufius Festus, d) Aurelius Victor, e) Epitome de Caesaribus, f) Historia Augusta, g) weitere Zeugen (z. B. Ammianus Marcellinus, Polemius Silvius, Origo Constantini = Anonymus Valesianus I, Synkellos). Die Zusammenstellung und Auswahl ergab sich aus dem eigenen Vergleich der Texte, aber auch der Konsultation der einschlägigen, seit Enmann vorgelegten Arbeiten zur Kaisergeschichte14. Was den Zuschnitt der so hergestellten jeweiligen „Fragmente“ betrifft, besteht kein strenges System, sondern wurden ähnlich wie bei der Einteilung von Paragraphen nach Sinnabschnitten verfahren. Das gelingt in den Fällen nur eingeschränkt, in denen in den aus der EKG schöpfenden Quellen mehrere Nachrichten miteinander kombiniert werden und in denen gerade in der identischen Kombination eine gemeinsame Grundquelle durchscheint.

Der Kommentar bietet einen knappen Verweis auf die zu konstatierenden Gemeinsamkeiten, wobei gegebenenfalls auch Notizen zu den einzelnen Zeugen hinzugefügt werden. Er bietet eine deutsche Übersetzung aller Passagen, die nicht an anderer Stelle im Projekt KFHist zu finden sind, also vor allem des Hieronymus, der Historia Augusta (meist im Anschluss an Hohl), sowie weiterer Autoren wie Ammianus Marcellinus oder Synkellos.

II. Zum Verhältnis der Textzeugen: Aurelius Victor und Eutrop

Zum Verhältnis dieser Zeugen untereinander sind einige Bemerkungen vorauszuschicken. Zwingend sind der EKG alle Passagen zuzuweisen, in denen der um 360 schreibende Aurelius Victor (d) und der um 370 schreibende Eutrop (a) übereinstimmen. Solche Fälle sind vor allem dann ein HinweisS. 8 auf eine gemeinsame Provenienz, wenn sie einen gemeinsamen Fehler enthalten15.

Eine besondere Zusammenballung solcher Bindefehler fällt bekanntlich für die Regierungszeit des Septimius Severus auf16. Zu nennen sind etwa17:

Eutr. 8,18,4: Pescennium Nigrum, qui in Aegypto et Syria rebellaverat, apud Cyzicum interfecit. … sub eo etiam Clodius Albinus, qui in occidendo Pertinace socius fuerat Iuliano, Caesarem se in Gallia fecit victusque apud Lugdunum et interfectus.

Aur. Vict. 20,8 f.: Pescennium Nigrum apud Cyzicenos, Clodium Albinum Lugduni victos coegit mori. quorum prior Aegyptum dux obtinens18 bellum moverat spe dominationis, alter, Pertinacis auctor occidendi, … in Gallia invaserat imperium.

Pescennius Niger wurde in Wirklichkeit zwar in der Nähe von Kyzikos militärisch geschlagen. Er erlitt aber weitere Niederlagen bei Nikaia und Issos und wurde schließlich bei Antiocheia getötet19.

Ebenso irrig ist die gemeinsame Angabe des Eutrop und des Aurelius Victor, Clodius Albinus habe sich mit Didius Iulianus bei der Ermordung des Pertinax verbündet:

Eutr. 8,16: octogesimo die imperii praetorianorum militum seditione et Iuliani scelere occisus est; 8,18,4: sub eo etiam Clodius Albinus, qui in occidendo Pertinace socius fuerat Iuliano.

S. 9Aur. Vict. 18,2: eum milites … impulsore Didio foede iugulavere octagesimo imperii die. 20,8 f.: Clodium Albinum … Pertinacis auctor occidendi.20

Und schließlich berichten beide Quellen über einen Bürgerkriegssieg des Septimius Severus gegen Didius (‚Salvius‘) Iulianus an der Milvischen Brücke, der als freie Erfindung gelten muss und anscheinend eine Rückprojektion der Ereignisse von 312 ist21:

Eutr. 8,16: Pertinax … militum seditione et Iuliani scelere occisus est. 8,17: Salvius Iulianus rem publicam invasit, vir nobilis et iure peritissimus, nepos Salvii Iuliani qui sub divo Hadriano perpetuum composuit edictum. victus est a Severo apud Mulvium pontem, interfectus in palatio.

Aur. Vict. 19,4: imperator creatus pontem proxime Mulvium acie devicit. missique, qui fugientem insequerentur, apud palatium Romae obtruncavere.

Für die Zeit des Caracalla ist auf die falsche Angabe sowohl Eutrops als auch des Aurelius Victor zu verweisen, Julia Domna sei lediglich die Stiefmutter des jungen Kaisers gewesen22. Die ebenfalls von beiden Quellen gemeinsam geäußerte Behauptung, Theodora, die Gattin des Constantius I., sei nur die Stieftochter des Maximianus Herculius gewesen, gerät dadurch in ein gewisses Zwielicht. Sie findet sich im Zusammenhang mit der Angabe über die Hochzeit des Constantius (bei der Schaffung der Tetrarchie 293), wo die Parallelität der Wendungen und Ausführungen nur durch den evidenten stilistischen Gestaltungswillen des Aurelius Victor ein wenig verschleiert wird. Aurelius Victor weiß dann zusätzlich aufgrund seiner historischen Bildung davon zu berichten, dass die befohlene Scheidung der tetrarchischen Caesares von ihren früheren Gattinnen der bekannten Parallele des Falls des Tiberius entspricht, der sich auf Befehl des Augustus von Vipsania trennen musste23.

Eutr. 9,22,1: atque ut eos etiam (1.) adfinitate coniungeret, Constantius privignam Herculii Theodoram accepit, ex qua postea sex liberos, Constantini fratres, habuit, Galerius (2.) filiam Diocletiani Valeriam, (3.) ambo uxores, quas habuerant, repudiare conpulsi.

Aur. Vict. 39,24 f.: his de causis Iulium Constantium, Galerium Maximianum, cui cognomen Armentario erat, creatos Caesares (1.) in affinitatem vocant. prior Herculii privignam, alter (2.) Diocletiano editam sortiuntur S. 10(3.) diremptis prioribus coniugiis, ut in Nerone Tiberio ac Iulia filia Augustus quondam fecerat.

Weitere Beispiele von Bindefehlern, aber auch von sehr spezifischen Übereinstimmungen lassen sich für die Geschichte der Reichskrise aufführen. Hinzuweisen ist etwa auf die Behauptung, Maximinus Thrax sei im Kampf von Pupienus getötet worden24, oder auf die Darstellung der Anfänge des Kriegs Gordians III. gegen die Perser, mit der Öffnung des Janustempels und den großen Siegen, sowie der anschließenden Ermordung des jungen Kaisers durch den praefectus praetorio Philippus Arabs (Eutr. 9,2,2 f.; Aur. Vict. 27,7 f.)25. Ferner ist auf die Parallele von Eutr. 9,22,2 und Aur. Vict. 39,39–41 hinzuweisen, nämlich in der Erzählung über einen angeblichen Friedensschluss des Usurpators Carausius mit den Tetrarchen, die Beseitigung des Carausius durch seinen Gefährten Allectus und den Sieg des Prätorianerpräfekten Asclepiodotus über Allectus26. Für die Geschichte des frühen vierten Jahrhunderts kann auf die in beiden Quellen auffallende irrige Nachricht, Severus sei in Ravenna getötet worden, hingewiesen werden27. Nur Aurelius Victor und Eutrop berichten schließlich über den angeblichen Kometen, der den Tod Konstantins ankündigte28.

Diese unbestreitbaren und sehr spezifischen Parallelen können nur auf eine gemeinsame Quelle zurückgeführt werden. Möglich wäre als Alternativerklärung allenfalls, dass Eutrop den Aurelius Victor ausgeschrieben hat29. Wie unwahrscheinlich diese Annahme aber ist, kann an dem gerade diskutierten Fall der Geschichte der britannischen Usurpation gezeigt werden.

Eutr. 9,22,2 bietet: cum Carausio tamen, cum bella frustra temptata essent contra virum rei militaris peritissimum, ad postremum pax convenit. eum post septennium Allectus socius eius occidit atque ipse post eum Britannias triennio tenuit. qui ductu Asclepiodoti praefecti praetorio oppressus est. ita Britanniae decimo anno receptae.

Aur. Vict. 39,39–42: solique Carausio remissum insulae imperium, postquam iussis ac munimento incolarum contra gentes bellicosas opportunior habitus. quem sane sexennio post Allectus nomine dolo circumvenit. qui cum S. 11eius permissu summae rei praeesset, flagitiorum et ob ea mortis formidine per scelus imperium extorserat. quo usum brevi Constantius Asclepiodoto, qui praetorianis praefectus praeerat, cum parte classis ac legionum praemisso delevit.

Ganz offenkundig berichtete die Grundquelle in einer sehr detaillierten Chronologie über den Gang des britannischen Sonderreichs. Drei dieser Daten sind bei Eutrop festgehalten worden, nämlich die sieben Jahre der Regierung des Carausius, die dreijährige Regierungszeit des Allectus und die Rückführung Britanniens unter die Herrschaft der Tetrarchen im zehnten Jahr30. Aurelius Victor hat dagegen nur die Angabe, dass Allectus nach einem Sexennium die Herrschaft übernahm, trägt also nur einen Teil aus den gemeinsamen Quelleninformationen vor. Umgekehrt berichtet er aber Näheres zu den Hintergründen der Tötung des Carausius durch Allectus. Beide Quellen ergänzen sich anscheinend auch, was den Kompromiss zwischen Carausius und der Tetrarchie betrifft, indem Eutrop die Tatsache des Friedensschlusses, Aurelius Victor dagegen den Inhalt (Überlassung der Herrschaft über Britannien) bezeugt. Dieser angebliche Friedensschluss ist im Übrigen wieder eine Art Bindefehler, da nach Ausweis der Münzen Carausius niemals die Anerkennung der Tetrarchie fand, was diesen nicht daran hinderte, sich umgekehrt als „Bruder“ der Tetrarchen zu bezeichnen31. Generell lässt sich gegen eine Benutzung des Victor durch Eutrop anführen, dass Aurelius Victor bisweilen zur Unkenntlichkeit verkürzte und unvollständige Versionen bietet und Eutrop seine Informationen kaum aus diesen Versionen ziehen konnte32.

In der Zusammenstellung der Stellen, die Eutrop und Aurelius Victor aus der gemeinsamen Quelle bezogen haben, werden wegen des Ökonomieprinzips keine Stücke aufgenommen, in denen nur einer der beiden Autoren berichtet oder für die keine größeren inhaltlichen Überschneidungen erkennbar sind. Ein Beispiel für diese Konstellation stellt etwa die Darstellung des Endes des Gallienus in beiden Quellen dar. Eutr. 9,11,1 weiß hier nur, dass Gallienus gemeinsam mit seinem Bruder Valerian umgebracht wurde, nennt aber keine sonstigen Details. Dagegen fehlt bei Aurelius Victor (33,18–31) gerade die Angabe über die Tötung des Bruders des Gallienus, auch wenn er ansonsten einen überaus ausführlichen Bericht über das Komplott gegenS. 12 Gallienus bei der Belagerung des Aureolus in Mailand bietet. Man kann zwar annehmen, dass beide Berichte auf ein und dieselbe gemeinsame Grundquelle zurückgehen und für die Rekonstruktion dieser Quelle dann die Elemente des einen Berichts mit denen des anderen zusammengefügt werden33. Die Annahme bleibt aber hypothetisch und setzt auch voraus, dass Aurelius Victor für seine komplex gestaltete Erzählung zur Geschichte der Reichskrise lediglich eine einzige Quelle benutzt hat. Gerade dies ist aber keineswegs sicher. Berücksichtigt werden daher für die Rekonstruktion der EKG nur Passagen, in denen Aurelius Victor und Eutrop manifest im gleichen eng gefassten Kontext berichten.

III. Weitere Textzeugen

Die Übereinstimmungen zwischen Aurelius Victor und Eutrop definieren also die EKG und bilden das Gerüst ihrer Rekonstruktion. Zusätzliches Material zur EKG findet sich in anderen Textzeugen. Allerdings kann dieses Material nur unter Einschränkungen und unter Berücksichtigung zahlreicher spezifischer Problemlagen hinzugezogen werden. Man hat es somit bei der EKG mit einer rekonstruierten Quelle zu tun, deren Existenz zwar unbestreitbar ist, die aber jenseits eines klar zu definierenden Kerns bisweilen nur approximativ bestimmt werden kann. Diese Unschärfen hängen damit zusammen, dass sich für das Verhältnis einiger wichtiger Quellen untereinander oft mehrere Erklärungsmöglichkeiten ergeben. Einige Fallkonstellationen werden hier im Zusammenhang mit der Vorstellung zusätzlicher Textzeugen diskutiert.

1. Historia Augusta

Ein klassisches Problem der Forschung zur EKG stellt das Verhältnis zwischen der Historia Augusta einerseits und den spätantiken Breviatoren Eutrop und Aurelius Victor andererseits dar. Der Autor der sogenannten Historia Augusta, einer Sammlung von Kaiserbiographien mit fiktiven Elementen, dürfte nach der Mehrheitsmeinung um die Wende vom vierten zum fünften Jahrhundert geschrieben haben. In der Historia Augusta sind nun S. 13zahlreiche Stellen zu erkennen, die wörtlich bald Aurelius Victor, bald Eutrop gleichen, etwa in der Severusbiographie34, in den Ausführungen zu den gallischen Gegenkaisern oder zur Vita Mark Aurels35. Solche Passagen können zwar auf eine gemeinsame Quelle zurückgeführt werden, sie lassen sich aber aufgrund der späten zeitlichen Einordnung der Historia Augusta auch dadurch erklären, dass der Autor der Historia Augusta Eutrop oder Aurelius Victor konsultiert hat. Bereits Enmann hatte hier Verdacht geschöpft, auch wenn er diesen Verdacht dann aufgrund des vermeintlichen Entstehungsdatums der Vitensammlung in tetrarchisch-konstantinischer Zeit ausschließen musste36. Im Zusammenhang mit den jüngeren Debatten um die Datierung der Historia Augusta haben diese Fragen erneut Bedeutung erlangt. Lippold hat, entsprechend seiner Ablehnung der Entdeckung Dessaus und der Rückkehr zur Frühdatierung der Historia Augusta, alle Stücke, in denen die Historia Augusta Aurelius Victor oder Eutrop ähnelt, der gemeinsamen Quelle dieser Autoren zugewiesen37. Dagegen erklären Chastagnol und andere diese Übereinstimmungen vorzugsweise damit, dass der Verfasser der Historia Augusta die Breviatoren direkt benutzt hat38.

S. 14Als Beispiel für die Art der Beziehungen zwischen der Historia Augusta, der Kaisergeschichte und den aus ihr schöpfenden Breviatoren mag die Geschichte des Triumphs Aurelians über Tetricus und Zenobia dienen39. Die Kaisergeschichte beschrieb ursprünglich, wie die Gemeinsamkeiten zwischen Victor und Eutrop hier eindeutig belegen können, (1.) die Kapitulation des Tetricus, der sich vor seiner eigenen Armee fürchtete und sie daher preisgab, ferner (2.) dessen Zurschaustellung im Triumph Aurelians sowie (3.) die anschließende Begnadigung und die Erhebung zum corrector Lucaniae. Aurelius Victor hat im Unterschied zu Eutrop bei der Darstellung dieses Triumphs Aurelians die ebenfalls besiegte Zenobia, die neben Tetricus einhergeführt wurde (4.), nicht genannt. Dafür erwähnt er (5.) die von Eutrop ignorierte Usurpation des Faustinus, die Tetricus zur Kapitulation veranlasste, sowie (6.) die Existenz eines Sohnes des Tetricus, der ebenfalls begnadigt und geehrt wird:

Eutr. 9,13: post eum Aurelianus suscepit imperium, … . superavit in Gallia Tetricum apud Catalaunos (1.) ipso Tetrico prodente exercitum suum, cuius adsiduas seditiones ferre non poterat;quin etiam per litteras occultas Aurelianum ita fuerat deprecatus, ut inter alia versu Vergiliano uteretur: “Eripe me his invicte, malis”. Zenobiam quoque, quae occiso Odenatho marito Orientem tenebat, haud longe ab Antiochia sine gravi proelio cepit, (2.) ingressusque Romam nobilem triumphum quasi receptor Orientis Occidentisque egit praecedentibus currum Tetrico (4.) et Zenobia. (3.) qui quidem Tetricus corrector Lucaniae postea fuit ac privatus diutissime vixit; Zenobia autem posteros, qui adhuc manent, Romae reliquit.40

Aur. Vict. 35,3–5: Tetrici … caesae legiones (1.) proditore ipso duce. namque Tetricus, cum (5.) Faustini praesidis dolo corruptis militibus plerumque peteretur, (1.) Aureliani per litteras praesidium imploraverat eique adventanti producta ad speciem acie inter pugnam se dedit. ita, uti rectore nullo solet, turbati ordines oppressi sunt, (2.) ipse post celsum biennii imperium in triumphum ductus (3.) Lucaniae correcturam (6.) filioque veniam atque honorem senatorum cooptavit.

S. 15Die Historia Augusta bietet in der Vita Aureliani eben diese Erzählung von der Preisgabe des eigenen Heers durch Tetricus, ferner vom Triumph über Zenobia und Tetricus und von der Erhebung des Tetricus zum corrector Lucaniae:

Hist. Aug. Aurelian. 32,3 f.: (Aurelianus) … Occidentem petit atque, ipso Tetrico exercitum suum prodente quod eius scelera ferre non posset, deditas sibi legiones obtinuit. princeps igitur totius orbis Aurelianus, pacatis Oriente, Gallis atque undique terris,Romam iter flexit, ut de Zenobia et Tetrico, hoc est de Oriente et de Occidente, triumphum Romanis oculis exhiberet.

Hist. Aug. Aurelian. 39,1: Tetricum triumphatum correctorem Lucaniae fecit, filio eius in senatu manente.

In der Vita des Tetricus wiederholt die Historia Augusta diese Geschichte. Zahlreiche Elemente werden genannt, die sich bei Eutrop finden, nämlich etwa den von Tetricus zitierten Vergilvers oder die Darstellung des Triumphs über Zenobia und Tetricus als eines Triumphs über den Orient und Okzident (s. fettgedruckte Stellen in den Zitaten oben und unten). Einige Angaben Eutrops, die in der Vita Aureliani noch korrekt wiedergegeben worden sind, werden in dieser Nebenvita scherzhaft erweitert. Aus dem corrector Lucaniae wird der corrector totius Italiae und es folgt ein Verzeichnis der spätantiken Kleinprovinzen Italiens. Die Tetricus-Vita bietet weiter den bei Eutrop wiedergegebenen Vergilvers, der in der Aurelian-Vita noch nicht vorkommt. Während bei Eutrop Tetricus als corrector Lucaniae im spätantiken Sinne Privatmann (= Nicht-Kaiser) ist, überhöht die Historia Augusta, dieses Detail aufgreifend und mit ihm spielend, den Tetricus zum Nicht-Privatmann, nämlich zum collega des Aurelian und sogar zum imperator:

Hist. Aug. trig. tyr. 24,2–5: et cum multa Tetricus feliciterque gessisset et diuque imperasset, ab Aureliano victus, cum militum suorum inpudentiam et procacitatem ferre non posset, volens se gravissimo principi et severissimo dedit. versus denique illius fertur, quem statim ad Aurelianum scripserat: ‚eripe me his, invicte, malis‘. quare … senatorem populi Romani eundemque consularem, qui iure praesidiali omnes Gallias rexerat, per triumphum duxit, eodem tempore quo et Zenobiam …. pudore tamen victus, vir nimium severus eum, quem triumphauerat, correctorem totius Italiae fecit, id est Campaniae, Samni, Lucaniae Brittiorum, Apuliae Calabriae, Etruriae atque Umbriae, Piceni et Flaminiae omnisque annonariae regionis, ac Tetricum non solum vivere, sed etiam in summa dignitate manere passus est,S. 16 cum illum saepe collegam, nonnumquam commilitonem, aliquando etiam imperatorem appellaret.

Hist. Aug. trig. tyr. 25,2: qui (der jüngere Tetricus) et ipse cum patre per triumphum ductus, postea omnibus senatoriis honoribus functus est.

Man könnte also hier der Auffassung sein, dass die Historia Augusta alle ihre Inhalte über den Triumph Aurelians und über das Los des Tetricus aus Eutrop gewinnen konnte. Dafür sprechen die wörtlichen Übereinstimmungen. Allerdings weiß, wie gerade gezeigt worden ist, nur Aurelius Victor etwas über einen Sohn des Tetricus. Die Historia Augusta hat daher entweder Aurelius Victor und Eutrop gleichermaßen benutzt und deren Angaben miteinander verbunden, oder sie hat die Grundquelle der beiden Autoren gekannt, nämlich die EKG.

Möglich ist allerdings die Erklärung, dass man gar nicht von einer Alternative auszugehen hat, sondern dass die Historia Augusta sowohl die EKG als auch Aurelius Victor und Eutrop benutzt hat. Das Phänomen, dass neben der Grundquelle auch spätere Bearbeitungen hinzugezogen werden, ist keineswegs vereinzelt und entspricht etwa dem Umstand, dass Zonaras neben Cassius Dio auch die Zusammenfassung des Cassius Dio in der Epitome des Xiphilinos kannte. Diese Ungewissheit, die durch die gleichzeitige Benutzung der Grundquelle und der abgeleiteten Quellen erzeugt wird, erschwert es in diesem Fall, zu einer entschiedeneren Aussage zu kommen.

Die mit Eutrop und Aurelius Victor übereinstimmenden Passagen der Historia Augusta sind wegen dieser Ungewissheiten hier großenteils dokumentiert41. Denn zumindest in einigen Fällen kann eine von Victor und Eutrop unabhängige Benutzung der EKG wahrscheinlich gemacht werden42. S. 17Diese Eventualität gilt auch für die Passagen, in denen die Historia Augusta für die Viten des Septimius Severus oder des Caracalla beinahe wortwörtlich mit Aurelius Victor und für die Vita des Mark Aurel fast wörtlich mit Eutrop übereinstimmt. Denn selbst für einen auf den ersten Blick ziemlich klaren Fall (Aur. Vict. 20,25 f. und Hist. Aug. Sept. Sev. 18,9 f.43) hat Dessau44, der die Benutzung von Aurelius Victor durch die Historia Augusta als Kriterium für die von ihm entdeckte Spätdatierung benannt hat, als Konzession die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass die Historia Augusta nicht Aurelius Victor, sondern einen von diesem nicht weiter veränderten Bericht benutzt haben könnte45. Zu konzedieren ist, dass durch die Aufnahme der Fälle, in denen die Ähnlichkeiten zwischen der Historia Augusta und den Breviarien im Sinne Chastagnols und anderer schlicht durch die Benutzung der Breviarien erklärt werden könnten, eine größere, mit dem Ökonomieprinzip widerstreitende Unschärfe in der Umgrenzung des EKG-Materials in Kauf genommen wird.

2. Epitome de Caesaribus

Für die Epitome de Caesaribus gibt es ausreichend Anhaltspunkte für die Annahme, dass insbesondere in den früheren Biographien Aurelius Victor, in den späteren Biographien vor allem Eutrop direkt benutzt worden ist46. In den Fällen wörtlicher Abhängigkeit der Epitome de Caesaribus von Aurelius Victor bzw. von Eutrop wird auf eine Wiedergabe der Passagen verzichtet47.

S. 18Nicht eingehend behandelt werden die komplizierten Fragen der genauen Quellenbeziehungen zwischen Aurelius Victor, Sueton und der Epitome de Caesaribus. Diese Diskussion erfolgt partiell im Kommentar zur Epitome de Caesaribus (KFHist D 3). Eine Gegenüberstellung von Aurelius Victor und der Epitome de Caesaribus zeigt, dass die Epitome vieles aus Aurelius Victor entnimmt, diesem oft aber entscheidende Informationen voraushat. Schlumberger geht nun davon aus, dass die Epitome de Caesaribus Suetonstoff gewissermaßen aus drei Ebenen geschöpft hat, zunächst direkt aus Aurelius Victor, dann aus der mit Eutrop gemeinsamen Quelle, nämlich dem von ihm mit der EKG identifizierten Suetonius auctus, den Cohn postuliert hatte48,, und schließlich aus einem Autor des vierten Jahrhunderts, der noch einmal selbständig Sueton benutzt und mit eigenen historiographischen Akzenten versehen hat49. Suetonstoff kann also – in ähnlicher Form wie Liviusstoff in den späten Traditionen von den Periochae bis zu Eutrop – über ganz verschiedene Wege vermittelt worden sein kann. Suetonische Passagen in der Epitome de Caesaribus sowie Übereinstimmungen der Epitome de Caesaribus mit Aurelius Victor werden daher nur mit großer Zurückhaltung für die Rekonstruktion der EKG hinzugezogen.

Auch für weitere zusätzliche Informationen, die in der Epitome de Caesaribus gegenüber Aurelius Victor für die Zeit nach Domitian auffallen, ist in der Regel nicht die Einwirkung der EKG anzunehmen50.

Zu diskutieren sind ferner die zahlreichen Übereinstimmungen, die sich zwischen der Historia Augusta und der Epitome de Caesaribus konstatieren lassen51. Diese Übereinstimmungen erklären sich durch die Benutzung einer S. 19Grundquelle, vielleicht die des Marius Maximus. Sie sind aus der Rekonstruktion der EKG auf jeden Fall auszuklammern52. Schwierig ist dagegen die Beurteilung der Fälle, in denen sich Übereinstimmungen nicht nur zwischen der Historia Augusta und der Epitome de Caesaribus aufzeigen lassen, sondern als weiterer Zeuge Eutrop hinzutritt. Einige Beispiele finden sich in der hier vorliegenden Zusammenstellung für Passagen aus der Geschichte der Adoptivkaiser und der Severer53. Für diese Fälle bietet Schlumberger die Erklärung an, dass alle drei Autoren Marius Maximus und nicht die EKG benutzt haben könnten. Für eine Benutzung des Marius Maximus bei Eutrop spreche in diesem Fall die Tatsache, dass Eutrop besonders lange und kohärente Passagen biete, wie etwa die Passagen über die Bewältigung des Markomannenkriegs und seiner finanziellen Folgen (Eutr. 8,12 f.)54.

Der Fall beleuchtet eine weitere mögliche Unschärfe bei der Bestimmung der EKG, wenn nämlich Zeugen, die für die Rekonstruktion einer verlorenen Quelle (EKG) hinzugezogen werden, auch für die Rekonstruktion einer weiteren, dahinterliegenden Quelle (Marius Maximus) zu dienen haben. Angesichts der vielfachen Schichtungen historiographischer Traditionen sind solche Überlegungen auf jeden Fall legitim und auch angebracht. Im konkreten Fall ist allerdings die hier zu beobachtende größere Ausführlichkeit Eutrops kein sicheres Kriterium für die Ermittlung dieser Quelle, da der Maßstabswechsel auch sonst für Eutrop typisch ist und offenkundig beS. 20reits die EKG charakterisierte. Ausführlichere Passagen finden sich bei Eutrop etwa für die Geschichte der Reichskrise oder für den Aufbau der Tetrarchie55. Ein Quellenwechsel scheint daher für die Geschichte Mark Aurels und der Markomannenkriege nicht zwingend gegeben. Möglich ist vielmehr, dass die EKG, die ja für die Kaiser der Julisch-Claudischen Dynastie Sueton benutzt hat, für die Kaiser des zweiten Jahrhunderts dessen Fortsetzer Marius Maximus benutzte. Die Historia Augusta und die Epitome hätten dann direkt auf Marius Maximus zurückgegriffen, Eutrop nur indirekt über die EKG. Der Fall illustriert allerdings, wo die Quellenforschung an ihre Grenzen stößt, wenn es nämlich darum geht, Aussagen über die Quelle einer verlorenen Quelle zu machen.

3. Hieronymus

a) Eutrop, Hieronymus und Festus: Unmittelbarer oder mittelbarer Rückgriff auf die EKG?

Einen weiteren Fall, für den hinsichtlich der Bestimmung des Gehalts der EKG das Ökonomieprinzip Anwendung finden muss, stellen die Übereinstimmungen zwischen Eutrop, Hieronymus und Festus dar. Zunächst sind natürlich alle Passagen auszuklammern, in denen es zwar inhaltliche Ähnlichkeiten zwischen Eutrop und Hieronymus gibt, Hieronymus aber aus der Chronik des Euseb geschöpft hat.

Zwei Beispiele genügen zur Illustration der Problematik:

In Eutr. 7,22,2 heißt es: senatus obitu ipsius circa vesperam nuntiato nocte inrupit in curiam et tantas ei mortuo laudes gratiasque congessit, quantas nec vivo umquam egerat nec praesenti. inter divos relatus est. Parallel ist die Angabe bei Hier. chron. 190c: decreto senatus Titus inter deos refertur. Die entsprechende Passage der armenischen Version der Chronik des Euseb lautet hier (in der deutschen Wiedergabe von Karst): „Der Sinklitos erließ einen Beschluss, wonach Titos Gott genannt ward.“56 Damit ist klar, dass in diesem Fall Hieronymus trotz des paganen Inhalts und trotz der Übereinstimmungen mit Eutrop aus der Chronik des Euseb geschöpft hat.

Das typisch senatorische Thema, dass despotischen Kaisern die Ermordung von Senatoren vorgeworfen wird, findet sich für Domitian bei Eutr. 7,23,2. Diese Passage hat ihre scheinbare Entsprechung bei Hier. chron.S. 21191h: Domitianus multos nobilium perdidit, quosdam vero et in exilium misit. Sie stammt aber aus der Chronik, wie wieder die Parallele mit der armenischen Übersetzung des Euseb deutlich macht57.

Das Gros der ähnlichen Passagen zwischen Eutrop und Hieronymus ist aber dadurch zu erklären, dass Hieronymus die Übersetzung der Chronik Eusebs mit Notizen aus lateinischen Quellen ergänzt hat. Dabei hat er, wie durch die Forschungen Helms erwiesen ist, vermutlich nicht oder jedenfalls nicht immer Eutrop, sondern eine mit diesem gemeinsame Quelle benutzt58.

Als Beispiel mögen die Nachrichten über den Sieg und den Triumph über Zenobia dienen. Hier ist in der bereits vorgestellten Passage Eutr. 9,13,2 zu lesen:

Zenobiam quoque, quae occiso Odenatho marito Orientem tenebat, haud longe ab Antiochia sine gravi proelio cepit, ingressusque Romam nobilem triumphum quasi receptor Orientis Occidentis egit praecedentibus currum Tetrico et Zenobia. qui quidem Tetricus corrector Lucaniae postea S. 22fuit ac privatus diutissime vixit; Zenobia autem posteros, qui adhuc manent, Romae reliquit.

Hieronymus bietet trotz einiger unstrittiger wörtlicher Ähnlichkeiten (vgl. unten die Stellen im Fettdruck) und engster inhaltlicher Übereinstimmung (etwa zur Herrschaft der Zenobia über die Diözese Oriens nach dem Tode des Odainathos oder darüber, dass sie gemeinsam mit Tetricus im Triumph Aurelians vor dem Wagen lief) offenkundig mehr als Eutrop, einschließlich der Ortsangabe zur militärischen Auseinandersetzung (Immae) oder der besonderen Soldatenverbände, die Zenobia zur Verfügung standen59:

Hier. chron. 222e: Zenobia aput Immas haut longe ab Antiochia vincitur, quae occiso Odenato marito Orientis tenebat imperium.

Hier. chron. 222g: Aurelianum Romae triumphantem Tetricus et Zenobia praecesserunt. e quibus Tetricus corrector postea Lucaniae fuit et Zenobia in urbe summo honore consenuit. a qua hodieque Romae Zenobiae familia nuncupatur.

Die Lokalisierung der Schlacht in Immae wird aus der gleichen Quelle auch von Festus geboten, der zudem für das Faktum der Herrschaft der Zenobia über den Orient ganz analog zu Hieronymus formuliert. Festus spricht auch wie Hieronymus nicht nur über den Oriens, sondern über das Orientis imperium60.

Die Übereinstimmungen zwischen Festus, Hieronymus und Eutrop belegen also eindeutig die Existenz einer gemeinsamen, unabhängig von den drei Zeugen benutzten Vorlage. Sie führen allerdings deshalb noch nicht sofort zur EKG. Denn solche engen wörtlichen Abhängigkeiten zwischen den drei Quellen fallen nicht nur für die Geschichte der Kaiserzeit, sondern auch für diejenige der Republik auf61. Alle drei Autoren hängen damit nicht unmittelbar von der EKG ab, sondern von einer Kurzgeschichte, die eine Gesamtdarstellung der Geschichte Roms von der Gründung an bot, dabei aber für die Republik vor allem aus Livius-Epitomen schöpfte, für die KaiserzeitS. 23 dann aus der EKG62. Es ist dabei ohne Weiteres wahrscheinlich, dass die meisten Angaben bei Eutrop, Hieronymus und Festus mittelbar aus der EKG stammen63. Die Benutzung zusätzlicher Informationen aus anderem Material und aus anderen Quellen ist aber gleichwohl nicht ausgeschlossen. Stellen, in denen allein Übereinstimmungen zwischen Eutrop, Hieronymus und Festus (in dieser Edition die Rubriken a–c) auffallen, können daher im Sinne des Ökonomieprinzips nicht zwingend der EKG zugewiesen werden. Es sind vielmehr immer zusätzliche Kriterien anzuführen, die eine Zuordnung der Gemeinsamkeiten von Eutrop und Hieronymus nicht nur zur Zwischenquelle, sondern zur EKG selbst erlauben64. Völlig klar sind alle Fälle, in denen neben diesen drei Quellen auch noch Aurelius Victor einen Hinweis auf den Inhalt der EKG gibt. Im diskutierten Fall des Triumphes Aurelians über Zenobia und Tetricus sind es beispielsweise die parallelen Bemerkungen des Aurelius Victor, der zwar Zenobia ignoriert, aber über den Triumph über Tetricus berichtet, sowie die Nachrichten der Historia Augusta.

S. 24b) Hieronymus, Eutrop und der Suetonius auctus (= EKG)

Ein weiteres Kriterium für die Bestimmung der Provenienz von Passagen aus der EKG könnte die Nähe zu Sueton bzw. zu dem von Cohn postulierten Suetonius auctus sein, die immer wieder bei den drei Autoren zu entdecken ist. Der Suetonius auctus wird meistens mit dem ersten Teil der EKG identifiziert65.

Die Hypothese der Existenz einer Redaktion Suetons erklärt zunächst einen Teil des besonderen Verhältnisses zwischen Aurelius Victor und der Epitome de Caesaribus. Diese hat zwar Aurelius Victor abgeschrieben, bringt aber mehr suetonische Details oder ist manchmal näher an Sueton als Aurelius Victor, manchmal auch bedeutend weiter von der Vorlage entfernt. Bisweilen variieren auch beide Quellen zwar gemeinsam, aber unabhängig voneinander Suetonstoff, was auf eine unabhängig voneinander benutzte Vorlage schließen lässt. Dass Aurelius Victor auch selbständig auf Sueton zurückgreifen konnte und nicht immer die EKG benutzte, wird man schließlich nicht völlig ausschließen können. Aufgrund dieser komplexen Gemengelage sollen Passagen bei Aurelius Victor und in der Epitome de Caesaribus, die aus Sueton oder aus dem Suetonius auctus stammen, für die Rekonstruktion der EKG nur dann benutzt werden, wenn zusätzliche Übereinstimmungen mit Eutrop oder Hieronymus auffallen.

Auch für Hieronymus und Eutrop sind wie bei Aurelius Victor durchaus häufig enge Beziehungen zu Sueton zu beobachten, die auf den Suetonius auctus bzw. auf die EKG zurückgeführt werden. Als Beispiel für die Nähe zu Sueton mag die Nachricht über das von Titus eingeweihte Kolosseum dienen:

Eutr. 7,21,4: hic Romae amphitheatrum aedificavit et quinque milia ferarum in dedicatione eius occidit.

Hier. chron. 189d: Titus amphitheatrum Romae aedificat et in dedicatione eius quinque milia ferarum occidit66.

Beide Autoren geben in evidenter Weise den Wortlaut Suetons wieder, vgl. Suet. Tit. 7,3: amphitheatro dedicato … dedit quinque milia omne genus ferarum. Beide bieten allerdings auch den gleichen Fehler, nämlich dass Titus das Kolosseum errichtet haben soll, während es bei Sueton nur um die Einweihung des abgeschlossenen Baus geht.

S. 25Immer wieder lässt sich aber auch zeigen, dass Hieronymus manchmal deutlicher an Sueton anklingt als Eutrop. Das zeigt sich etwa in einem Detail zur Biographie Neros (mit Rückverweisen auf Caligula):

Suet. Cal. 37,1: ut calidis frigidisque unguentis lavaretur.

Suet. Nero 30,3: piscatus est rete aurato et purpura coccoque funibus nexis.

Eutr. 7,14,1: Nero … inusitatae luxuriae sumptuumque, ut qui exemplo C. Caligulae in calidis et frigidis lavaret unguentis, retibus aureis piscaretur, quae blattinis funibus extrahebat.

Hier. chron. 182c: Nero tantae luxuriae fuit, ut frigidis et calidis lavaretur unguentis retibusque aureis piscaretur, quae purpureis funibus extrahebat67.

Einen ganz versteckten, nuancierten Hinweis auf Sueton gibt Hieronymus im Zusammenhang mit dem von Nero gelegten Brand, wo nur Eutrop vom Brand der Stadt schlechthin, Hieronymus dagegen vom Brand des größten Teils Roms spricht:

Suet. Nero 38,1 f.: incendit urbem … praeter immensum numerum insularum domus priscorum ducum arserunt … hoc incendium prospectans Halosin Ilii … decantavit.

Eutr. 7,14,3: urbem Romam incendit, ut spectaculi eius imaginem cerneret, quali olim Troia capta arserat.

Hier. chron. 183g: Nero ut similitudinem Troiae ardentis inspiceret, plurimam partem Romanae Urbis incendit.68

Ein weiteres Beispiel, bei dem sich bei Hieronymus eindeutig eine größere Nähe zu Sueton erkennen lässt als bei Eutrop, bietet die Nachricht über die Gold- und Silberstatuen für den Herrscher Domitian.

Suet. Dom. 13,2: statuas sibi in Capitolio non nisi aureas et argenteas poni permisit ac ponderis certi.

Eutr. 7,23,2: nullam sibi nisi auream et argenteam statuam in Capitolio passus est poni.

S. 26Hier. chron. 191c: Domitianus tantae superbiae fuit ut aureas et argenteas statuas sibi in Capitolio poni iusserit69.

Es fehlt aber auch nicht an Stellen, in denen Eutrop Suetonstoff bzw. Sueton erweiternden Stoff bietet und sich hierfür keine Parallelen bei Hieronymus finden. Das gilt etwa für die Nachricht über die Einrichtung der Provinzen Dalmatien und Raetien unter Augustus, wo Eutrop einerseits die Formulierungen Suetons aufgreift, andererseits mehr zur Geschichte Dalmatiens und zur Unterwerfung von Schwarzmeerstädten berichtet:

Eutr. 7,9: (adiecit imperio) Cantabriam, Dalmatiam saepe ante victam, sed penitus tunc subactam, Pannoniam, Aquitaniam, Illyricum, Raetiam, Vindelicos et Salassos in Alpibus, omnes Ponti maritimas civitates, in his nobilissimas Bosphorum et Panticapaeum.

Suet. Aug. 21,1: Cantabriam, Aquitaniam, Pannoniam, Delmatiam cum Illyrico omni, item Raetiam et Vindelicos ac Salassos, gentes Inalpinas (coercuit).

In diese Serie imperialer Erwerbungen gehört auch die Nachricht über die Zugewinnung von Ägypten für die römische Herrschaft, die bei Sueton selbst nicht zu finden ist. Hier unterscheidet sich Eutrop in seinen Formulierungen von Hieronymus und Festus und bietet die zusätzliche Information, dass Ägypten in das Imperium Romanum integriert wurde. Hieronymus betont dagegen, dass Ägypten eine provincia wurde. Tenor des Suetonius auctus bzw. der EKG muss also gewesen sein, dass Ägypten als Provinz dem römischen Reich hinzugefügt wurde70:

Eutr. 7,7: Aegyptus per Octavianum Augustum imperio Romano adiecta est.

Eutr. 7,9: Romano adiecit imperio Aegyptum.

Hier. chron. 162b: Aegyptus fit Romana provincia.

Identisch mit Sueton (und ohne Parallelen mit Hieronymus) sind die Nachrichten Eutrops über die Vertreibung der Germanen über die Elbgrenze S. 27oder über die Wiedergewinnung der verloren gegangenen Feldzeichen von den Parthern:

Eutr. 7,9: ipsos quoque (Germanos) trans Albim fluvium summovit. … reddiderunt etiam signa Romana, quae Crasso victo ademerant.

Suet. Aug. 21,1: Germanos ultra Albim fluvium summovit.

Suet. Aug. 21,3: signa militaria, M. Crasso et M. Antonio ademerant, reposcenti reddiderunt.71

Was Nero betrifft, so hat Eutrop aufs Ganze betrachtet deutlich mehr Suetonstoff als Hieronymus. Ohne Parallele bei Hieronymus sind etwa die Ausführungen über die außenpolitischen Katastrophen:

Eutr. 7,14,4: Britanniam paene amisit. nam duo nobilissima oppida capta illic atque eversa sunt. Armeniam Parthi sustulerunt legionesque Romanas sub iugum miserunt.

Suet. Nero 40,2: Britannia Armeniaque amissa.

Suet. Nero 39,1: clades Britannica, qua duo praecipua oppida magna civium sociorumque caede direpta sunt. ignominia ad Orientem legionibus in Armenia sub iugum missis aegreque Syria retenta.72

Hinzuweisen ist auf die von Eutrop gebotene Biographie Vespasians, in der sich wörtliche Anklänge an Sueton wiederfinden, aber von zweiunddreißig (statt nur von dreißig) Kämpfen die Rede ist.

Eutr. 7,19,1: princeps obscure quidem natus, sed optimis comparandus, privata vita inlustris, ut qui a Claudio in Germanian et deinde in Brittaniam missus tricies et bis cum hoste conflixerit, duas validissimas gentes, viginti oppida, insulam Vectam, Brittaniae proximam, imperio Romano adiecerit.

Suet. Vesp. 4,1: Claudio principe Narcissi gratia legatus legionis in Germaniam missus est; inde in Britanniam translatus tricies cum hoste conflixit. duas validissimas gentes superque viginti oppida et insulam Vectem, Britanniae proximam, in dicionem redegit partim Auli Plauti legati consularis partim Claudii ipsius ductu.

Bei der Angabe über die Trauer über den Tod des Titus gibt Eutrop den Inhalt Suetons zunächst frei und dann wörtlich wieder. Auch hier findet sich keine Parallele bei Hieronymus.

Eutr. 7,22,2: tantus luctus eo mortuo publicus fuit, ut omnes tamquam in propria doluerint orbitate. senatus obitu ipsius circa vesperam nuntiato S. 28nocte inrupit in curiam et tantas ei mortuo laudes gratiasque congessit, quantas nec vivo umquam egerat nec praesenti.

Suet. Tit. 11: quod ut palam factum est, non secus atque in domestico luctu maerentibus publice cunctis, senatus prius quam edicto convocaretur ad curiam concurrit, obseratis adhuc foribus, deinde apertis, tantas mortuo gratias egit laudesque congessit, quantas ne vivo quidem umquam atque praesenti73.

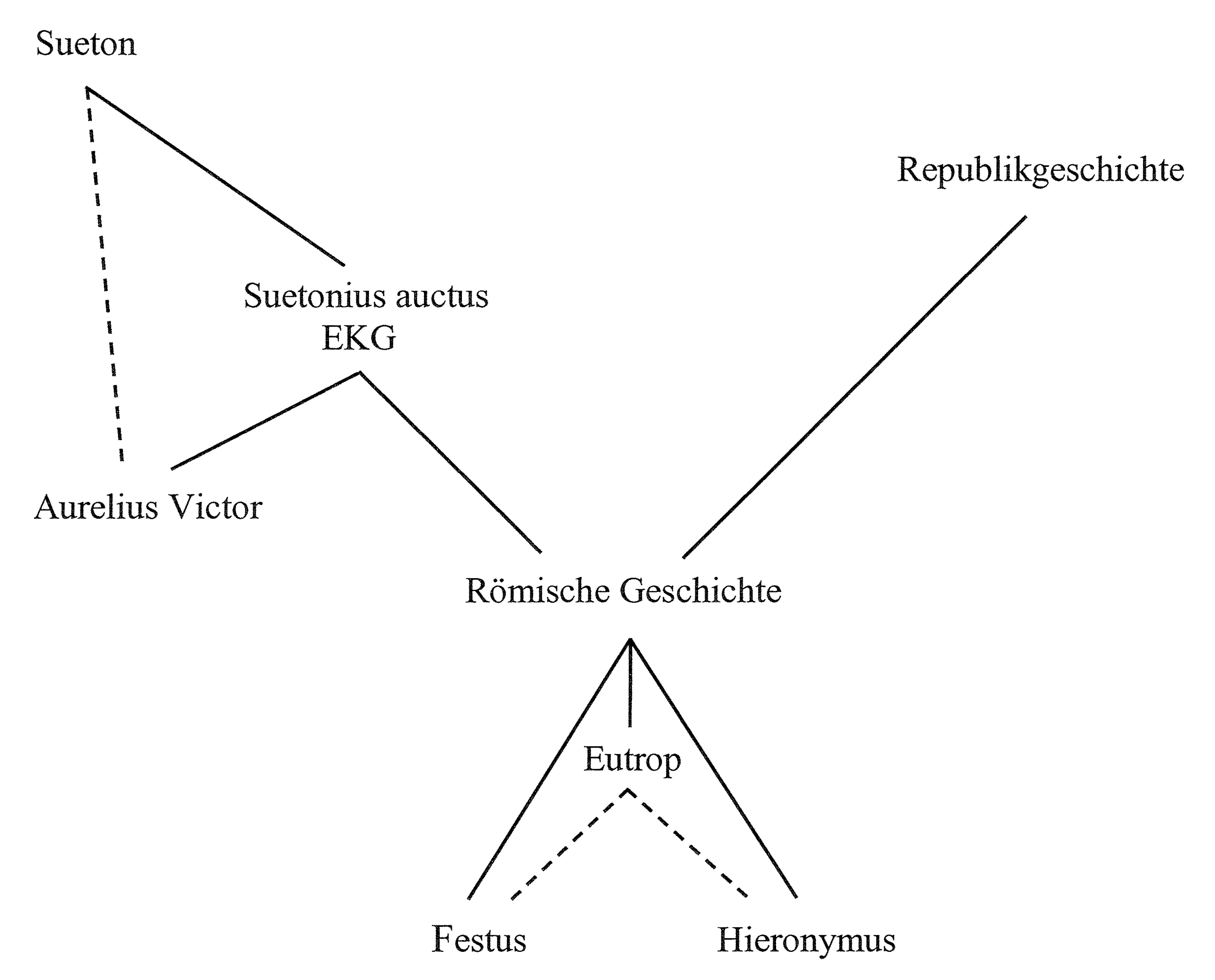

Betrachtet man diese Parallelen und Unterschiede in ihrer Gesamtheit, lassen sich Vermutungen darüber anstellen, wie sich Suetonius auctus, EKG und die von Eutrop, Hieronymus und Festus benutzte gemeinsame Vorlage zueinander verhalten. Die Tradierung von Suetonstoff kann man durch ein Stemma veranschaulichen, in dem der Weg von Suetonius auctus über die EKG zur (aus der Republikgeschichte und der EKG kombinierenden) „Römischen Geschichte“ führt, aus der Eutrop, Festus und Hieronymus schöpfen:

Suetonische Formulierungen und Erweiterungen der Darstellung Suetons, die insbesondere bei Eutrop und Hieronymus festgestellt werden können, die sich aber schon in der „Römischen Geschichte“ fanden, würden damitS. 29 nur über die Vermittlung der EKG bzw. die Konsultation des Suetonius auctus zu erklären sein. Das wird auch bei einem Teil solcher Passagen bei Aurelius Victor der Fall sein. Diese Hypothese wird durch das oben aufgeführte Stemma verdeutlicht.

Es kann gleichwohl aber nicht ausgeschlossen werden, dass die von Eutrop und Hieronymus benutzte „Römische Geschichte“ mitunter genauso direkt auf Sueton und/oder sonstige Suetonepitomen zurückgegriffen hat, wie es für Aurelius Victor vermutet und für die Epitome de Caesaribus mit Sicherheit festgehalten werden kann. Man hätte es dann hier mit dem nicht seltenen Fall zu tun, dass ein ausführlicheres Geschichtswerk (bzw. die Quelle, nämlich der Suetonius auctus) gemeinsam mit der Zusammenfassung (die EKG) benutzt wurde und dass aus Grundquelle und Zusammenfassung ein neumontierter Text entstand. Wegen der Eventualität direkter Rückgriffe auf Sueton schien es angebracht, nicht alle suetonischen Entlehnungen, die bei Eutrop und Hieronymus zu finden sind, unter die Fragmente der EKG aufzunehmen. Vielmehr sind in ökonomischer Weise nur die Fälle berücksichtigt, in denen, entsprechend der von Enmann formulierten Grundhypothese, neben den Übereinstimmungen mit Sueton auch Übereinstimmungen mit Aurelius Victor sowie spezifische Varianten und Erweiterungen zu beobachten sind.

c) Hieronymus und Aurelius Victor

In einigen Fällen ist schließlich Hieronymus dem Wortlaut des Aurelius Victor näher als Eutrop. Meistens ist dies ein genauso eindeutiges Indiz für die Benutzung der EKG wie ein Zusammentreffen von Aurelius Victor und Eutrop. Gleichwohl sind nicht alle Stücke, in denen sich Hieronymus und Aurelius Victor berühren, in diese Zusammensicht aufgenommen. Helm diskutiert etwa folgenden Fall74:

Hier. chron. 233c und 233d: Romani Gothos in Sarmatarum regione vicerunt. Constans, filius Constantini, provehitur ad regnum.

Aur. Vict. 41,13: interea Gothorum Sarmatarumque stratae gentes filiusque cunctorum minor, Constans nomine, Caesar fit.

Eutr. 10,7,1 berichtet weder von der Erhebung des Constans noch vom Sieg über die Sarmaten, sondern nur über Gotensiege nach dem Bürgerkrieg gegen Licinius: etiam Gothos post civile bellum varie profligavit. Die ZuS. 30sammenschau der Passagen führt also in diesem Fall nicht zur Rekonstruktion einer allen drei Autoren gemeinsamen Grundquelle und bietet somit keine Aussage über die Gestalt der EKG.

Übereinstimmungen zwischen Aurelius Victor und Hieronymus finden sich vor allem für im Chronikstil aufgeführte Ereignisse im Osten des Reiches, aber auch für Kurznotizen zur kaiserlichen Dynastie. Mitunter sind in diesen Fällen auch einige Übereinstimmungen des Aurelius Victor mit Theophanes zu konstatieren, etwa in der Darstellung zu Calocaerus75 oder zu dem von Gallus niedergeschlagenen jüdischen Aufstand. Aurelius Victor hat also – anders als Eutrop – bisweilen eine Vielfalt von Quellen benutzt, zu denen auch diese östliche Chronik gehört, die teilweise auch von Hieronymus reflektiert wird76. Es handelt sich um eine Vorgängerin der bekannten Consularia Constantinopolitana, einer Chronik, die sowohl von Aurelius Victor als auch vom anonymen homöischen Historiker benutzt worden ist77. Alle Stücke des Aurelius Victor, die sich auf diese Fastenquelle zurückführen lassen, sind aus der Rekonstruktion der EKG auszuklammern. Zwar ist nicht auszuschließen, dass solche offiziösen Fastennachrichten auch Eingang in die EKG fanden78. Da aber Aurelius Victor ein reiches und divergieS. 31rendes Quellenmaterial benutzte, können solche Notizen ihm auch auf anderen Wegen als dem über die EKG zugeflossen sein. Die Rekonstruktion der EKG ist sicherer, wenn diese Notizen ausgeklammert werden.

4. Festus

Neben Hieronymus bietet, wie bereits erwähnt, auch Festus immer wieder Formulierungen und Inhalte, die mit denjenigen Eutrops eng verwandt sind. Dabei ist nicht auszuschließen, dass Festus in einigen Fällen auf die annähernd zeitgleich erschienene Arbeit Eutrops zurückgegriffen hat. In anderen Fällen ist offenkundig die gleiche Vorlage benutzt worden, auf die auch Hieronymus und Eutrop rekurriert haben, also die wiederholt erwähnte „Römische Geschichte“, die ihrerseits die EKG benutzt hat.79 Das eben erwähnte Beispiel mit dem Bericht über die Integration Ägyptens in das römische Reich lässt sich durch die bei Festus zu entdeckende Nachricht vervollständigen:

Eutr. 7,7: Aegyptus per Octavianum Augustum imperio Romano adiecta est.

Hier. chron. 162b: Aegyptus fit Romana provincia.

Ruf. Fest. 13,3: Aegyptus … provinciae formam Octaviani Caesaris Augusti temporibus accepit.80

Hier ist der Beitrag des Festus deshalb wertvoll, weil er mit der Angabe des Hieronymus übereinstimmt und damit bestätigt, dass Hieronymus mit seiner Angabe über die Umwandlung Ägyptens in eine römische Provinz nicht lediglich Eutrop variiert, sondern über die „Römische Geschichte“ einen von Eutrop unabhängigen Zugang zur Grundquelle (Suetonius auctus) mit qualitätsvollen Angaben hat. Grundsätzlich führen aber auch hier die Gemeinsamkeiten zwischen Hieronymus, Eutrop und Festus allein noch nicht zur EKG, sondern nur zur gemeinsamen Vorlage dieser drei eng verwandten Quellen, also einem Abriss einer gesamtrömischen Geschichte. In der Regel hat, wie bereits erläutert, diese Geschichte die EKG benutzt, kann aber immer wieder im Einzelnen auch weitere Quellen, etwa den Suetonius S. 32auctus, unabhängig von der EKG benutzt haben. Im Fall der Erhebung von Ägypten zur Provinz hat man aber noch ein zusätzliches Indiz für die Zuweisung an die EKG, nämlich Ähnlichkeiten, die im Vergleich mit Aurelius Victor auffallen81.

5. Polemius Silvius

Eine extreme Kurzfassung einer Serie kaiserlicher Biographien bietet der im Sammelwerk des Polemius Silvius enthaltene Laterculus aus der Mitte des fünften Jahrhunderts. In einigen Punkten fallen dort Übereinstimmungen mit Zeugen der EKG auf, doch ist unklar, inwiefern Polemius Silvius die EKG direkt benutzt hat82. Weitaus die meisten Übereinstimmungen erklären sich jedenfalls damit, dass Polemius Silvius vor allem Aurelius Victor kannte. Einige wertvolle Informationen des Polemius Silvius stimmen partiell mit der Historia Augusta überein, allerdings gerade für Passagen, die landläufig eben nicht der EKG, sondern einer ausführlicheren historiographischen Quelle zugewiesen werden. Das betrifft etwa die Angaben über östliche und illyrische Usurpatoren in der Zeit des Gallienus (Macrianus und Quietus), die Söhne des Gallienus oder über Usurpatoren unter Aurelian (Vaballathus), die der gemeinsamen Quelle des Aurelius Victor und Eutrop nicht bekannt waren. Vereinzelte Informationen zur konstantinischen Zeit teilt Polemius Silvius mit der Origo Constantini83, aber auch hier für Teile dieses Werks, die mit den übrigen Zeugen der EKG-Tradition keine Berührung haben, nämlich in den Spezialangaben über Valens, den ephemeren Mitregenten des Licinius, oder die Königsstellung des Hannibalianus. Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass in wenigen Fällen Polemius Silvius auf eine Quellenschicht zurückgreift, die älter als Aurelius Victor und Eutrop ist. Die meisten Informationen scheinen aber aus bekannten Quellen zusammengetragen worden zu sein, allen voran, wie bereits betont, aus Aurelius Victor. Polemius Silvius wird aus diesem Grund bei der Frage der Rekonstruktion der Kaisergeschichte nur dann aufgeführt, wenn einerseits keine Übereinstimmung mit Aurelius Victor zu verzeichnen ist und wenn andererseits aufgrund der Übereinstimmung mit anderen Zeugen derS. 33 EKG ein von Aurelius Victor und sonstigen bekannten Zwischenquellen unbeeinflusster Zugriff zur EKG angenommen werden kann. Es handelt sich um eine sehr geringe Anzahl von Fällen.

6. Synkellos und byzantinische Autoren

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind bei der Rekonstruktion der Fragmente der EKG auch Stücke verwendet worden, die bei Synkellos zu finden sind84. Da sie Eutrop sehr nahekommen, ist hier zunächst die Erklärung möglich, dass Synkellos eine dritte griechische Eutrop-Übersetzung benutzte, die neben derjenigen des Paianios und des „Kapiton Lykios“ (in Stücken bei Johannes Antiochenus) nachweisbar ist. In einigen Passagen bietet Synkellos aber anscheinend von Eutrop unabhängige, zusätzliche Informationen. Nachweisbar ist dies etwa für Einzelelemente in der Biographie des Carus85. Diese Ähnlichkeiten mit Eutrop fallen nicht nur für kaiserzeitliche Stücke auf86, sondern vereinzelt bereits für die römische Republik. So nennt Synkellos als einziger neben Eutrop den Konsul Cornelius Lentulus als Kämpfer gegen Pyrrhus, wovon die übrige Tradition nichts weiß87. Synkellos repräsentiert also nicht unbedingt die EKG, sondern eine griechische Bearbeitung jener römischen Gesamtgeschichte, die auch Eutrop, Hieronymus und Festus vorgelegen hat88. Auf andere byzantinische Chroniken, etwa auf Malalas, der eine Kaisergeschichte benutzt hat89, wurde nicht eingegangen. Berührungen zwischen Eutrop und Theophanes, dem Fortsetzer des Synkellos, sind damit zu erklären, dass bei Theophanes eine (nach PaianiosS. 34 und Kapiton Lykios) dritte griechische Eutrop-Übersetzung benutzt worden ist90, und wurden daher ebenfalls nicht berücksichtigt.

7. Ammianus Marcellinus

In einer ganz geringen Anzahl von Fällen hat auch Ammianus Marcellinus für seine Rückblenden die Tradition der EKG benutzt91.

IV. Zur Diskussion weiterer eventueller Textzeugen

1. Origo Constantini (Anonymus Valesianus, 1. Teil)

Eine Anregung von S. Mazzarino aufgreifend, hat G. Zecchini in einem Aufsatz, dessen Positionen er später revidiert hat, in der Origo Constantini das einzige erhaltene vollständige Fragment der EKG erkannt92. Jenseits der Stücke, die aus Orosius und damit indirekt aus Eutrop entlehnt sind, gibt es im ersten Teil der Origo (bis Kapitel 13) Passagen, für die man eine Entsprechung mit der gemeinsamen Quelle des Eutrop und des Aurelius Victor konstatieren kann. Eine ziemlich enge Entsprechung findet sich in der Nachricht, dass Constantius I. in Eburacum (York) verstarb und Konstantin im Konsens zu dessen Nachfolger erhoben wurde93, und besonders deutlich in der Notiz über die Nachkommen des Constantius I.: relicta enim Helena priore uxore, filiam Maximiani Theodoram duxit uxorem, ex qua postea sex liberos Constantini fratres habuit. sed de priore uxore Helena filium iam Constantinum habuit, qui postea princeps potentissimus fuit (Origo Const. 1). Zu vergleichen ist hier Eutr. 9,22,1: Constantius privignam HerculiiS. 35 Theodoram accepit, ex qua postea sex liberos, Constantini fratres, habuit, Galerius filiam Diocletiani Valeriam, ambo uxores, quas habuerant, repudiare conpulsi94. Beide Stellen mit den Angaben über die Verstoßung der früheren Frau sowie insbesondere mit der identischen Wendung ex qua postea sex liberos, Constantini fratres habuit sind unzweifelhaft miteinander verwandt. Diese Verwandtschaft scheint nicht durch Orosius (7,25,5) vermittelt worden zu sein, der geringfügig abweichend formuliert: Constantius Herculii Maximiniani privignam Theodoram accepit uxorem, ex qua sex filios fratres Constantini sustulit. Dagegen findet man bei Hieronymus eine mit Eutrop und der Origo Constantini identische Formulierung. Weitere zu diskutierende parallele Wendungen finden sich beispielsweise in Eutr. 10,2,1, Aur. Vict. 40,1 und Origo Const. 5; Eutr. 10,2,2–4, Aur. Vict. 40,5–7 und Origo Const. 6; Eutr. 10,4,1 f. und Origo Const. 8 sowie Origo Const. 13. Eine Verwandtschaft der Quellen ist für diese Fälle nicht zu leugnen, aber die komplexe Gemengelage, bei der auch Gemeinsamkeiten mit Zosimos zu diskutieren sind und in der die Origo meist durch Besonderheiten und Abweichungen auffällt, führt eher zur Ermittlung einer Vorstufe der EKG95. Ab dem Kapitel 13 sind Berührungspunkte der Origo Constantini mit Aurelius Victor, Eutrop und Hieronymus deutlich seltener96. In der Regel werden angesichts des uneindeutigen Befunds hier keine Passagen der Origo Constantini für die Rekonstruktion der EKG hinzugezogen. Zu verweisen ist auf die Diskussion in KFHist C 3.

2. Origo gentis Romanorum

Die Origo gentis Romanorum enthält in ihrer Darstellung eine Reihe von Notizen zu kaiserlichen Bauaktivitäten in Rom. Diese Notizen werden in KFHist B 5 diskutiert. Einige der Notizen über Baumaßnahmen finden sich auch bei Hieronymus und in der Historia Augusta, während Eutrop sie meistens nicht kennt97. In den wenigen Fällen, in denen bei Eutrop Parallelen zu S. 36finden sind, lassen sich Abweichungen konstatieren. Dass es dabei um Nuancen gehen kann, zeigt das von Helm diskutierte Problem der Gemeinsamkeiten zu Neros Thermen. Hier. chron. 183d bietet: thermae a Nerone aedificatae quas Neronianas appellavit. Demgegenüber ist bei Eutr. 7,15,2 zu lesen: aedificavit Romae thermas, quae ante Neronianae dictae nunc Alexandrinae appellantur. Nur von der Errichtung der Thermen des Severus Alexander berichtet die Origo gentis Romanorum: thermae Alexandrinae dedicatae sunt98. Hier konstatiert Helm: „Auffällig ist, dass H. [Hieronymus], wenn er sie in seiner Quelle vorfand, die spätere Umnennung der Thermen in der Zeit des Alexander Severus nicht mitanführt, da er bzw. Eusebius, bei anderer Gelegenheit die Namensänderung mit Vorliebe erwähnt.“99 Hieronymus benutzt also hier nicht die Chronik des Eusebius, sondern die mit Eutrop gemeinsame Quelle, aber unabhängig von Eutrop, weshalb die Namensänderung fehlt.

Was das Verhältnis zwischen der gemeinsamen Quelle des Hieronymus und Eutrops einerseits und der Origo gentis Romanorum andererseits betrifft, muss es wiederum eine gemeinsame Quelle gegeben haben100. Denn die Origo gentis Romanorum, die vor dem Chronographen von 354 entstanden und erst nachträglich in den Chronographen integriert worden ist, kann die Kaisergeschichte, mit der sie viele Parallelen zeigt, selbst noch nicht benutzt S. 37haben, Hieronymus enthält aber umgekehrt durchaus partiell richtigere Angaben als die Origo. Die Parallelen verweisen also auf eine Quellenschicht, die älter ist als die bis 357 reichende gemeinsame Quelle von Aurelius Victor und Eutrop. Dabei finden sich einige Berührungen zwischen Zeugen der EKG einerseits und der Origo andererseits, durchaus auch in den ereignisgeschichtlichen Kurznachrichten, vor allem in Notizen zum Ende diverser Kaiser. Folgende Entsprechungen zu den Stücken der EKG (in der in dieser Ausgabe vorgeschlagenen Numerierung) lassen sich aufzählen:

fr. 14 (Ende des Titus), vgl. Origo Rom. 45 (KFHist B 5): excessit Curibus Sabinis cubiculo patris.

fr. 17 (Bauten Domitians), vgl. Origo Rom. 46 (KFHist B 5): hoc imperante multae operae publicae fabricatae sunt: atria VII, horrea piperataria, ubi modo est basilica Constantiniana, et horrea Vespasiani, templum Castorum et Minervae, portam Capenam, gentem Flaviam, Divorum, Iseum et Serapeum, Minervam Chalcidicam, odeum, Minuciam veterem, stadium et thermas Titianas et Traianas, amphitheatrum usque ad clipea, templum Vespasiani et Titi, Capitolium, senatum, ludos IIII, palatium, Metam sudantem et pantheum.

fr. 54 (Bauten des Septimius Severus), vgl. Origo Rom. 56 (KFHist B 5): hoc imperante Septizonium et thermae Severianae dedicatae sunt.

fr. 58 (Inzest Caracallas), vgl. Origo Rom. 58 (KFHist B 5): hic suam matrem habuit.

fr. 59 (Bauten Caracallas), vgl. Origo Rom. 58 (KFHist B 5): hoc imperante ianuae circi ampliatae sunt et thermae Antoninianae dedicatae sunt.

fr. 63 (Heliogabalium in Rom), vgl. Origo Rom. 60 (KFHist B 5): Heliogabalium dedicatum est.101

fr. 66 (Thermen des Severus Alexander), vgl. Origo Rom. 61 (KFHist B 5): et thermae Alexandrinae dedicatae sunt.

fr. 70 (Ende des Pupienus und des Balbinus), vgl. Origo Rom. 64 (KFHist B 5): occisi Romae.

fr. 71 (Ende Gordians III.), vgl. Origo Rom. 65 (KFHist B 5): excessit finibus Parthiae.

fr. 76 (Ende des Philippus Arabs und seines Sohnes), vgl. Origo Rom. 66 (KFHist B 5): occisus senior Verona, iunior Romae in castris praetoriis.

fr. 78 (Bauten des Decius), vgl. Origo Rom. 67 (KFHist B 5): hoc imperante thermae Commodianae dedicatae sunt.

S. 38fr. 80 (Gallus und Volusianus), vgl. Origo Rom. 68 (KFHist B 5): Gallus et Volusianus imperaverunt annos II, menses IIII, dies IX. … his imperantibus magna mortalitas fuit. occisi in Foro Flamini.

fr. 89 (Quintillus), vgl. Origo Rom. 72 (KFHist B 5): Quintillus imperavit dies LXXVII. … occisus Aquileia.

fr. 91 (Aurelianus), vgl. Origo Rom. (KFHist B 5): hic muro urbem cinxit. templum Solis et castra in campo Agrippae dedicavit. genium populi Romani aureum in rostra posuit. porticus thermarum Antoninianarum arserunt et fabricatae sunt. panem, oleum et salem populi iussit dari gratuite. agonem Solis instituit. occisus Caenophrurio.

fr. 113 (Triumph Diokletians und Maximians), vgl. Origo Rom. 79 (KFHist B 5): regem Persarum cum omnibus gentibus ⟨ ⟩ et tunicas eorum ex margaritis numero XXXII circa templa domini posuerunt; … excessit Diocletianus Salonas, Maximianus in Gallia.

In welchem Verhältnis die gemeinsame Quelle von Origo und EKG wiederum zur Chronik Eusebs steht, bleibt der Diskussion unterworfen102.

Festgestellt werden kann, dass Hieronymus vermutlich alle Einträge, die mit der Origo übereinstimmen, aus der EKG entnommen hat. Diese berichtete, gerade was die Bauten betrifft, in einigen Punkten ausführlicher und gab die gemeinsame Grundquelle besser wieder als die Origo, die allerdings manchmal ihrerseits ausführlicher war. Es ist eher unwahrscheinlich, dass Hieronymus neben der EKG gesondert eine Chronik benutzt hat, die einS. 39 Verzeichnis kaiserlicher Bauaktivitäten in Rom bot. Weil man diese Möglichkeit freilich nicht mit letzter Gewissheit ausschließen kann103, werden die seltenen Passagen, in denen nur eine Übereinstimmung zwischen Hieronymus und Origo auffällt, die aber nicht mit Parallelen bei sonstigen Zeugen der EKG hinterlegt werden können, nicht in die Sammlung von EKG-Fragmenten aufgenommen104.

3. Die Historia adversus paganos des Orosius

Die 417 verfasste Historia adversus paganos enthält zwar für den Bericht der Zeit von Augustus bis Constantius II. zahlreiche mit den übrigen EKG-Zeugen übereinstimmende Passagen. Diese gehen aber auf Eutrop bzw. Hieronymus zurück105. Eine selbständige Benutzung der EKG ist auszuschließen.

4. Die Caesares des Julian

In den Caesares Julians werden im Zusammenhang mit der Vorstellung der am Symposion teilnehmenden Kaiser einige Charakteristika angegeben, die Ähnlichkeiten mit der Darstellung der EKG zeigen. Die Einzelheiten sind hier von Alföldi zusammengetragen worden106. Dazu gehören etwa die Charakterisierung des Gallienus als effeminierter und nachlässiger Herrscher107, der Großmut des Claudius Goticus108, die Grausamkeit Aurelians109 und die Wollust und Treulosigkeit des Maximianus Herculius110. Wieweit alle der von Alföldi zusammengetragenen Parallelen wirklich auf die EKG verweisen, ist bei einigen Details unsicher, wie den angeblich von Probus zurückeroberten 70 gallischen Städten, von denen neben Julian nur die Historia Augusta S. 40berichtet, aber in einem Kontext, der gerade nicht aus der EKG stammt111. In anderen Fällen berichtet Julian auch mit der EKG unvereinbare Versionen, etwa hinsichtlich der Beteiligung des Pertinax am Mord an Commodus112. Grundsätzlich ist die Annahme, dass Julian die EKG zur Kenntnis genommen hat, plausibel und die von Alföldi hervorgehobenen Berührungspunkte sind durchaus bemerkenswert. Gleichwohl wurde auf eine Berücksichtigung der Passagen der Caesares verzichtet, schon deshalb, weil in keinem Fall wörtliche Bezüge oder sonst besonders spezifische inhaltliche Gemeinsamkeiten konstatiert werden können.

V. Die Frage der Fortsetzungen der EKG

Die Rekonstruktion der EKG hat einen hohen Grad an Gewissheit, wo Übereinstimmungen zwischen Eutrop und Aurelius Victor auffallen, und sie ist dort besonders sicher, wo diese Übereinstimmungen sich durch einen Bindefehler von der übrigen Tradition unterscheiden. Neben dieser Kernzone gibt es ein diffuseres Umfeld, für das nur wahrscheinliche Aussagen möglich sind. Hier ist von Fall zu Fall zu entscheiden, ob man diese zusätzlichen Zeugnisse berücksichtigen möchte oder nicht. Im Großen und Ganzen hat in der vorliegenden Zusammenstellung das Ökonomieprinzip Anwendung gefunden. Wenn sich Übereinstimmungen zwischen Zeugen anders als durch den Rückgriff auf die EKG als gemeinsame Quelle erklären lassen, sind sie nicht berücksichtigt worden. Eine Ausnahme wurde hier lediglich für die Stellen der Historia Augusta gemacht, die im Rahmen der Diskussion um die Rekonstruktion der EKG immer wieder angeführt werden. Bei ihnen ist die Erklärung, dass Eutrop und Aurelius Victor vom Autor der Historia Augusta einfach kombiniert worden sind, zwar oft naheliegend, sie ist jedoch bisweilen nicht in jeder Hinsicht als befriedigend anzusehen oder wird zumindest in der Historia-Augusta-Forschung kontrovers diskutiert. Auf die S. 41Anwendung weiterer Kriterien, nach denen in dem einen oder anderen Fall auch ohne Quellenparallele die Zuweisung etwa einer Eutroppassage an die EKG möglich sein könnte, etwa bei auffälligen und stereotypen Wiederholungen ähnlicher Ausführungen zu „herkunft, umständen und rechtstitel“ bei der Erhebung von Kaisern113, ist verzichtet worden.

Verzichtet wurde schließlich auch auf die Wiedergabe der Übereinstimmungen, die sich bei Hieronymus, der Epitome de Caesaribus, Eutrop, Festus und Ammianus Marcellinus für die Zeit nachweisen lassen, ab der Aurelius Victor als Zeuge der EKG ausfällt. Das Problem der Übereinstimmungen dieser Zeugnisse ist zuletzt von S. Ratti und R. Burgess behandelt worden. Ratti hat diese Übereinstimmungen mit der Benutzung der gemeinsamen Grundquelle Nicomachus Flavianus erklärt114, Burgess geht dagegen von mehreren Redaktionen der EKG aus115. Die erste Erweiterung ist mit der Redaktion identisch, die von Eutrop und Festus benutzt wurde, die zweite dagegen mit derjenigen, die Hieronymus benutzt haben soll und die mit dem Jahr 378 endete.

Die Beziehungen zwischen den Notizen für die Zeit zwischen 357 und 378 sind wohlbemerkt bereits in der älteren Quellenforschung diskutiert worden116. Helm hat für sie eine überzeugende Erklärung gefunden und auf Redaktionen und Fortsetzungen hingewiesen. Eutrop, Hieronymus und Festus haben aus einer Quelle geschöpft, die auf der einen Seite Ergänzungen für die Zeit bis in die eigene Gegenwart bot und die auf der anderen Seite auch die ältere republikanische Geschichte enthielt: „ (…) wir müssen uns denken, dass ebenso diese Kaisergeschichte, zum mindesten in bestimmten Abständen, eine Ergänzung gefunden hat, um den neueren Zeiten nahezukommen, wie sie auch durch Verschmelzung mit einer Darstellung der älteren Geschichte zu einer vollständigen Geschichte Roms gemacht werden konnte.“117 Dabei ist aber nicht auszuschließen, dass diese Fortsetzung bis in die jüngere Zeit auch wieder zu Geschichtswerken gegriffen hat. Für die Rekonstruktion der EKG genügt es, im Sinne des Ökonomieprinzips – zu S. 42definieren ist die EKG als die Aurelius Victor und Eutrop gemeinsame Grundquelle – nur die Übereinstimmungen zu untersuchen, die bis zum Ende des Aurelius Victor zu konstatieren sind. Die nach 357 auffallenden und nicht immer eindeutigen Übereinstimmungen können zwar, müssen aber nicht auf eine Fortsetzung der EKG zurückgehen.

VI. Zur Charakterisierung der EKG

Das Problem, die Zeit und die Umstände zu bestimmen, unter denen die EKG entstanden ist, ist durch den Befund, dass Eutrop und Aurelius Victor bis in die Regierungszeit des Constantius II. Gemeinsamkeiten aufweisen und aus der gleichen Quelle schöpfen, nicht restlos geklärt. Denn in der gleichen Form, in der für die Zeit von 357 bis 378 die Existenz von Fortsetzungen und Redaktionsstufen vermutet werden kann, besteht natürlich auch für die gemeinsame Quelle des Eutrop und Aurelius Victor die Möglichkeit, dass sie ursprünglich zu einem früheren Termin endete, dann aber durch eine Redaktion fortgeführt wurde, die von Aurelius Victor und von Eutrop ebenso benutzt wurde wie der erste Hauptteil. An eine solche Kombination eines ursprünglichen Werks mit einer Fortsetzung hatte bereits Enmann gedacht, wenn diese Annahme auch lediglich der Notwendigkeit geschuldet war, die Benutzung seiner Kaisergeschichte durch die angeblich in diokletianisch-konstantinischer Zeit endende Historia Augusta zu erklären.

Einen Hinweis darauf, von welchem Standpunkt aus die EKG erarbeitet wurde, bietet die inhaltliche Schwerpunktsetzung. Die EKG stellt eindeutig vor allem die Zeit ab Mark Aurel, die Reichskrise und die Tetrarchie in den Mittelpunkt ihrer Darstellung, während sie für die Regierung der früheren Kaiser knapper vorgeht. Die biographische Form, in der diese Geschichte gegossen ist, und die sehr deutliche Gliederung des Stoffes nach den suetonischen Rubriken, die penible Beachtung der räumlichen und sozialen Herkunft der Kaiser, die genaue Darstellung ihrer Regierungsübernahme, ihrer außen- und innenpolitischen Erfolge, der Umstände ihres Todes und eventuell ihrer Divinisierung118, sollte nicht darüber hinweg täuschen, dass die EKG durchaus auch komplexere ereignisgeschichtliche Partien enthalten haben dürfte, etwa in der Schilderung von Bürgerkriegskonfrontationen in der Reichskrise und in der Tetrarchie oder von einigen äußeren Kriegen.

S. 43Das Kaiserideal, das der Autor in seiner historischen Darstellung entwickelt, ist offenkundig relativ konventionell und entspricht in etwa dem, was wiederholt für Eutrop herausgearbeitet worden ist, nämlich der Verbindung einer respektvollen Haltung gegenüber der senatorischen Aristokratie im Innern und einer aggressiv-imperialen Außenpolitik. Dem Autor der EKG sind genaue Notizen zum Verhältnis zwischen Kaiser und Senat zuzuweisen, aus denen deutlich wird, dass er die Entmachtung des Senats unter Maximinus Thrax und die absolutistischen Attitüden der Tetrarchie verurteilt119. Er verzeichnet historische Zäsuren in der Organisation der kaiserlichen Macht oder Brüche im Wesen des Kaisertums, wobei er von den Realitäten der spätantiken Kollegialherrschaft ausgeht120. Ein besonderes Anliegen ist ihm – und Eutrop hat auch hier großenteils aus seiner Vorlage geschöpft – die genaue Beschreibung der Bildung der Kaiser121. Die Gesamtheit des Reiches wird in den Blick genommen, eine besondere Präferenz für eine Region ist nicht zu erkennen, wenn sich auch relativ viele Informationen zu Gallien finden, insbesondere zum gallischen Sonderreich, aber auch zur Usurpation des Carausius und des Allectus122. Relativ sicher lässt sich auch eine westliche Provenienz des Autors vermuten. Das zeigt etwa das Bild der vom Autor für die Regierung des Gallienus berücksichtigten Tyrannen, wo die Ausklammerung des östlichen Raumes auffällt123. Mit dem Vergilzitat und mit Anleihen aus Sueton (über den Suetonius auctus) und vermutlich Marius Maximus gibt sich der Autor als lateinischer Literat zu erkennen124.

Man kann versuchen, den Autor durch eine Beobachtung der Einstellung zu den einzelnen Kaisern näher zu fassen. Die Bewertungen der frühen Kaiser des Prinzipats folgen im Großen und Ganzen der Darstellung des Sueton. Die Hochschätzung des Mark Aurel und die positive Bewertung des Septimius Severus könnte dem Profil des Marius Maximus entsprochen haben125, wobei der Autor der EKG deutlich eigene Akzente setzt, wie etwa in derS. 44 rückprojizierenden Erfindung einer sonst unbekannten Schlacht an der Milvischen Brücke126. Die scharfe Gegenüberstellung der Fehlleistungen des Gallienus und der Rettungsaktionen der Kaiser des gallischen Sonderreichs verrät eine offenkundig in der tetrarchischen Zeit verbreitete Perspektive127. Das gallische Sonderreich, bzw. „die bestimmt begrenzte folge der gallischen kaiser von Postumus an bis Tetricus“ hat eine „vom plane der biographie ganz unabhängige eigene geschichtsdarstellung“ gefunden, die entstanden sein muss, „als Constantius über Gallien und Britannien waltete“128. Im Rückblick auf die Reichskrise wird dabei Claudius Gothicus in besonderer Weise idealisiert, zweifelsohne deshalb, weil dieser ganz kurz herrschende Kaiser entsprechend der 310 publik gemachten „Entdeckung“ als Ahnherr der konstantinischen Dynastie ausgegeben wurde129. Die positive Darstellung des Claudius könnte ein zusätzlicher Grund dafür gewesen sein, Gallienus besonders ungünstig darzustellen: „Gallienus wird als feiger üppiger gewissenloser regent geschildert. Die übertreibende tendenz, die dabei thätig war, ist die, dessen durch einen kaisermord auf den thron gelangten nachfolger Claudius in seinen tugenden zum gegenstücke des Gallienus zu machen und ihn zugleich als retter des reiches zu legitimiren.“130

Es fällt weiter auf, dass bei der Darstellung der Tetrarchie den Großtaten des Constantius I. eine besonders detaillierte Darstellung zukommt, während der glänzende Persersieg des Galerius immerhin dadurch in ein gewisses Zwielicht gerät, dass die Demütigung des Caesar nach der Niederlage in der ersten Kampagne ausführlich beschrieben wird131. Besonders ungünstig charakterisiert der Autor der EKG den Maximianus Herculius, während der junge Konstantin als exoptatissimus moderator die Bühne der Geschichte betritt und seine von Trier aus unternommenen Großtaten gegen die Franken hervorgehoben werden132. Sein Sieg über Maxentius wird entsprechend der nach 312 ausgegebenen offiziellen Interpretation als Sieg über einen den römischen Senat und die römische Freiheit unterdrückenden Tyrannen ausgegeben. Dass Konstantin in diesem Krieg der Angreifer war, wird wie in den zeitgenössischen panegyrischen Texten durchaus zugegeben, aber als S. 45besondere Rettungstat im Interesse Roms gerühmt133. All diese Themen lassen sich gut erklären, wenn die Darstellung der politischen Geschichte des ausgehenden dritten und beginnenden vierten Jahrhunderts in der Zeit des jungen Konstantin, ungefähr um 313 oder 315 entstanden ist134.

Die anschließende Darstellung der Ereignisse zwischen 313 und 357 zeigt einen eher summarischen Charakter, was darauf hinweisen könnte, dass es sich um Nachträge handelt, die auf einen in tetrarchisch-konstantinischer Zeit entstandenen und nicht mehr überarbeiteten135 Grundstock aufgesetzt worden sind, als die von Aurelius Victor und Eutrop benutzte Fassung 357 in der Umgebung Julians entstand136. Vieles in dieser Darstellung S. 46passt durchaus zur Sicht der Dinge, wie sie am Hof des Constantius II. in den ausgehenden 350er Jahren vertreten wurde. Dazu gehörte etwa die Darstellung, dass Constans zwar durchaus tüchtig, gleichzeitig aber von lasterhaftem Lebenswandel (im Unterschied zum modellhaften Bruder) und damit für die Usurpation des Magnentius gewissermaßen mitverantwortlich war137. Dazu gehören auch die übrigen Nachrichten über die Bezwingung des Vetranio (durch die Redekunst des Kaisers), des Magnentius und des Silvanus138. Sie fügen sich zu der Deutung der jüngsten Vergangenheit, wie man sie insbesondere aus den beiden panegyrischen Reden des Julian Caesar kennt. Das gilt auch für die Betonung des vermeintlich brutalen Charakters des Gallus, mit dem dessen Beseitigung begründet wurde. Diesen Charakter bringt Julian noch im gegen Constantius II. gerichteten Brief an die Athener als Konzession an den Standpunkt des Oberkaisers zur Sprache139. Andere Themen passen dagegen eher in die Zeit, in der der immer selbstbewusster gewordene Caesar die Konfrontation mit dem Oberkaiser vorbereitete. So werden in der summarischen Darstellung der Alleinherrschaft Konstantins die Verwandtenmorde zur Sprache gebracht140. Für die Herrschaft des Constantius II. fällt auf, dass die dubiosen Umstände der Beseitigung des Dalmatius Caesar 337 erwähnt werden141. Der Hinweis auf die sechs Kinder des Constantius I. kann ebenfalls als deutliche Anspielung auf ihr späteres Schicksal – die Ermordung der noch lebenden Halbbrüder Konstantins 337 – verstanden werden.142 Von Bedeutung für die Beurteilung ist schließlich, dass das Geschichtswerk gerade mit dem großen Erfolg Julians gegen die Alamannen schloss und offenkundig bezweckte, Julian als würdigen Nachfolger des Alamannensiegers Constantius I. erscheinen zu lassen.

1 Enmann, passim. Zu A. Enmann (1856–1903) vgl. H. Schlange-Schöningen, Art. Enmann, Alexander, DNP Suppl.-Bd. 6 (2012) 356 f.; J. F. Gilliam, Rostovzeff’s Obituary of Enmann, in: A. Alföldi / J. Straub (Hgg.), BHAC 1977/ 78, Bonn 1980, 103–14.

2Burgess, Principes cum tyrannis, 495–99 vermutet, dass Eusebius von Nantes der Autor dieser Kaisergeschichte war, vgl. zu den Diskussionen um Eusebius von Nantes KFHist A 7 sowie jetzt Schmidt, Eusebius, 627 f.

3 Vgl. P. L. Schmidt, Die sogenannte Enmannsche Kaisergeschichte (= EKG), in: R. Herzog (Hg.), Restauration und Erneuerung. Die lateinische Literatur von 284 bis 374 n. Chr. Handbuch der lateinischen Literatur der Antike. Fünfter Band, München 1989, 196–8, hier 197: „Als notwendiges Postulat zur Erklärung der Verwandtschaft (sprachliche und strukturelle Eigenheiten, sachliche Irrtümer) von Victor, Eutrop, der Historia Augusta (…) hat sie (anders als die Livius-Epitome) den Test der Benutzung bestanden.“ Fündling, Vita Hadriani, 138: „Ihr Gebrauch durch Victor und Eutrop ist praktisch unstrittig.“ S. auch Zinsli, Vita Heliogabali, 84.